Das Land Nordrhein-Westfalen will bei Fußballspielen künftig offenbar weniger Polizei einsetzen, was die “Bild”-Zeitung seit ein paar Tagen zum Anlass nimmt, das sportliche Sommerloch mit ein bisschen Hysterie zu füllen.

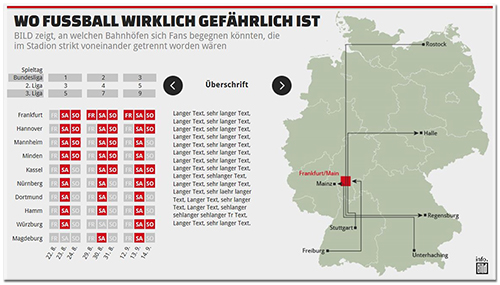

Für ihre gestrige Ausgabe hat sie sich diese neue Schreckensliste ausgedacht:

Minden, Mannheim, Hamm, Kassel, Würzburg, Magdeburg gehören zu den gefährlichsten Orten im deutschen Fußball.

Grund: Es sind sechs von zehn Umsteige-Knotenpunkten der Deutschen Bahn, an denen die Fans Wochenende für Wochenende aufeinander prallen.

Begleitend dazu haben die “Bild”-Onliner eine flotte Infografik gebastelt, deren Informationsgehalt sich bei näherem Hinsehen allerdings eher in Grenzen hält (Klick für größere Version):

Gut, inzwischen wurde der “sehr lange Text” ersetzt, aber viel besser ist es dadurch nicht geworden.

Ein paar Beispiele.

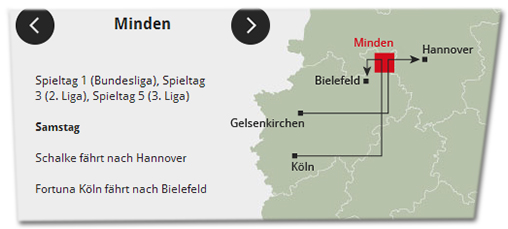

Am 23. August könnte es laut Bild.de in Minden gefährlich werden, weil dort Schalke-Fans (die nach Hannover wollen) auf Fortuna-Köln-Fans (die nach Bielefeld wollen) treffen könnten:

Allerdings: Von Köln fahren Züge direkt nach Bielefeld, die Fans müssen also gar nicht umsteigen. Und wenn, dann eher in Hamm, nicht in Minden.

Einen Tag später könnten sich laut Bild.de am selben Bahnhof die Duisburger Fans (nach Chemnitz) und die Mainzer (nach Paderborn) treffen:

Auch sehr unwahrscheinlich — von Minden gibt es gar keine direkte Zugverbindung nach Paderborn (dagegen aber aus Hannover und Kassel).

Für die Fans von Dortmund II dürfte es auch eher schwierig werden, auf dem Weg nach Bielefeld in Minden umzusteigen, die Züge fahren nämlich über Bielefeld nach Minden.

Und die Fans der Stuttgarter Kickers lässt Bild.de auf ihrem Weg nach Bielefeld sowohl in Frankfurt (Main) als auch in Mannheim, Minden, Hannover und Kassel umsteigen — was ebenfalls sehr unrealistisch sein dürfte.

Oder das Aufeinandertreffen von Rostockern (nach Regensburg) und Schalkern (nach Hannover) in Hannover: Wenn die Schalker in Hannover ankommen, dürften die Rostocker schon längst wieder weg sein, weil ihr Spiel anderthalb Stunden früher beginnt und allein die Fahrt von Hannover noch mindestens vier Stunden dauert.

Aber solche Details übersieht die “Bild”-Redaktion ganz gerne mal, wenn sie ihr nicht in den Kram passen.

Das Foto, auf dem der Bahnsteig in Bengalo-Flammen steht, stammt übrigens nicht von einem der genannten Randale-Bahnhöfe, sondern vom Hamburger Hauptbahnhof, wie an dem Schild “Hamburg Hbf” nicht allzu schwer zu erkennen ist — wenn man es denn sehen kann. In der Print-Ausgabe wurde es abgeschnitten; “Bild” brauchte den Platz für die Schlagzeile.

Mit Dank an Ingo H., Peter M. und Tjalf P.!