Der “Bild”-Zeitung fällt es schwer zu akzeptieren, dass auch Verbrecher Rechte haben. Vor allem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung spricht sie ihnen regelmäßig ab. Der Presserat rügt diese Praxis immer wieder, was die Leute von “Bild” wiederum gerne mal zum Anlass nehmen, ihre Leser gegen den Presserat und diesen Täterschutzquatsch zu mobilisieren.

Das alles ist nicht neu. Neu ist, dass die “Bild”-Macher in ihrem Kampf für das Zurschaustellendürfen von Tätern sogar die Eltern eines Mordopfers instrumentalisieren.

Im März 2014 ist im Norden Deutschlands eine junge Frau von einem 16-Jährigen getötet worden. Er wurde inzwischen wegen Mordes verurteilt. Die „Bild“-Medien berichteten damals unter anderem so über den Fall:

(Das große Foto zeigt den 16-Jährigen mit schwarzem Alibi-Augenbalken, ein Foto zeigt die Freunde des Opfers beim Trauern, eins das – unverpixelte – Opfer; drei weitere sind Screenshots aus Videos, auf denen Frauen zum Schein erwürgt werden.)

Und so:

„Bild“ veröffentlichte den Vornamen, den abgekürzten Nachnamen, den Wohnort und andere persönliche Details des Täters, zeigte ein Foto seines Elternhauses und druckte in der Hamburger Ausgabe ein unverpixeltes Portraitfoto von ihm.

Vor drei Monaten beschäftigte sich dann der Beschwerdeausschuss des Presserats mit der Berichterstattung und sprach eine öffentliche Rüge gegen „Bild“ aus. In der Begründung heißt es, das Blatt habe gegen Ziffer 8 des Pressekodex (Schutz der Persönlichkeit) verstoßen, denn:

Der Artikel berichtet über das abgeschlossene Strafverfahren und die erwiesene Schuld des Täters. Die schutzbedürftigen Interessen des Betroffenen sind jedoch durch die identifizierende Berichterstattung verletzt. Gemäß Richtlinie 8.3 des Pressekodex dürfen insbesondere in der Berichterstattung über Straftaten und Unglücksfälle Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in der Regel nicht identifizierbar sein. Ein Fall, der eine Ausnahme rechtfertigen würde, liegt nach Auffassung des Ausschusses nicht vor. Bei der Tat handelt es sich zwar um eine schwere, nicht jedoch um eine außergewöhnlich schwere und in ihre Art und Dimension besondere Straftat gemäß Richtlinie 8.1 Abs. 2 des Presskodex.

Normalerweise versteckt “Bild” solche Rügen irgendwo klein im Blatt, in diesem Fall haben sie der Sache aber fast eine komplette Seite gewidmet. Und zwar so:

(Unkenntlichmachung von uns.)

Im Artikel fasst „Bild“ die Entscheidung des Presserats folgerndermaßen zusammen:

Ausgerechnet das Foto des MÖRDERS hätte nicht gezeigt werden dürfen, urteilt das Gremium. Die unglaubliche Begründung: Der Mordfall [L.] sei dafür einfach nicht besonders genug …

Dabei hätte das Gremium sehr wahrscheinlich auch das Fotos des OPFERS beanstandet, wenn dazu eine Beschwerde eingegangen wäre (was allerdings nicht passiert ist).

Aus der Begründung des Presserats gibt das Blatt nur einen einzigen (unvollständigen) Satz wieder:

Wörtlich schreibt der Presserat: „Bei der Tat handelt es sich zwar um eine schwere, nicht jedoch um eine außergewöhnlich schwere und in ihrer Art und Dimension besondere Straftat …“

Dass bei der Entscheidung aber — vor allem — die Minderjährigkeit des Täters eine Rolle gespielt hat, wird erst am Ende des vorletzten Absatzes erwähnt:

Zwei Mal schreibt BILD mit der Bitte um Erläuterung an den Presserat: Wie außergewöhnlich schwer und besonders muss ein Täter sein Opfer umbringen, dass der Presserat eine entsprechende Berichterstattung für zulässig hält? Und wie soll BILD den Eltern der toten [L.] die unglaubliche Begründung des Presserats erklären? Drei Wochen hört BILD nichts. Gestern Abend dann ein Fax. Die Vorsitzende des Beschwerde-Ausschusses verteidigt die Rüge: „Aus Sicht des Ausschusses war die Tat, so scheußlich sie war, nicht derart monströs, dass dahinter alle anderen Erwägungen, insbesondere des Jugendschutzes, zurückzutreten haben.“ Dass der Mörder erst 16 Jahre alt war, spreche gegen eine identifizierende Berichterstattung.

Bis dahin hat der empörte „Bild“-Leser aber sicher gar nicht mehr gelesen, denn es gab ja viel Wichtigeres zu tun:

Den Kasten hat “Bild” groß unter den Artikel gedruckt. Auch online werden die Leser heute dazu aufgerufen:

Inzwischen hat der Presserat eine Stellungnahme zu der „Bild“-Kampagne veröffentlicht. Darin wird noch einmal betont, dass das Alter des Täters „eine wichtige Grundlage der Entscheidung“ gewesen sei.

Weiter schreibt der Presserat, …

dass es bei Straftaten zwar in der Tat Kriterien gibt, die in Einzelfällen dafür sprechen können, dass identifizierende Berichterstattung ethisch vertretbar sein kann. Eines dieser Kriterien ist gemäß Richtlinie 8.1, dass es sich um eine außergewöhnlich schwere oder in ihrer Art und Dimension besondere Straftat handeln muss. Mord ist stets eine schwere Straftat, darüber gibt es keinen Zweifel. Jedoch rechtfertigt auch Mord nicht in jedem Fall die identifizierende Berichterstattung.

Mit Blick auf die in Frage stehende Tat ist der Presserat zu dem Ergebnis gekommen, dass diese, so verachtenswert, wie sie ist, die Identifikation des Täters für ein großes Publikum nicht ethisch rechtfertigt, da andere Kriterien der Ziffer 8 des Pressekodex dafür sprechen, dass er hätte anonymisiert werden müssen. Vor allem die Tatsache, dass der Täter erst 16 Jahre alt war, also deutlich noch ein Jugendlicher, sprach nach Ansicht des Ausschusses erheblich gegen eine identifizierende Berichterstattung.

Auch der Medienrechtler Dominik Höch betont auf BILDblog-Anfrage, dass das Alter des Täters eine entscheidende Rolle spiele:

Bei dem Täter handelt es sich um einen 16-Jährigen. Das heißt, dass in dem Fall ohne Wenn und Aber das Jugendstrafrecht gilt, die Verhandlung ist also nicht öffentlich. Da muss man die Frage stellen, warum die “Bild”-Zeitung das Recht haben soll, dieses Foto einem Millionenpublikum zu präsentieren, während der Lokalreporter vor Ort das nicht darf und selbst der Nachbar vom Prozess ausgeschlossen wird. Rechtlich ist das also ganz klar geregelt.

Darüber hinaus, so Höch, sei es „eine perfide Boulevardmethode“, die Leser in dieser Weise gegen den Presserat zu mobilisieren:

Am Ende der Leitung sitzt dann vermutlich eine Sekretärin, die sich den ganzen Tag von Anrufern beschimpfen lassen muss. Auf dieser Ebene sollte man Kritik am Presserat nicht spielen.

Jeder habe das Recht, öffentliche Entscheidungen wie die des Presserats zu kritisieren. Es gehe aber um das Wie. Und da habe die „Bild“-Zeitung heute „klar die Grenze des guten Geschmacks überschritten.”

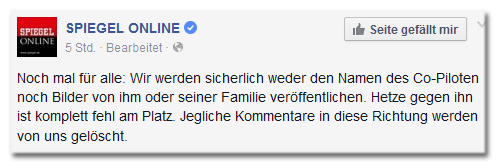

Interessant ist übrigens der Zeitpunkt der Kampagne. „Bild“ hat sich genau den Tag ausgesucht, an dem der Presserat die Beratungen zur Berichterstattung über den Germanwings-Absturz begonnen hat.

Angesichts der laufenden Sitzung konnte uns der Presserat heute auch noch nicht genau sagen, wie viele Anrufe und Mails bereits bei ihm eingegangen sind. Nur soviel: Es seien „viele“.

Darunter aber nicht nur keifende „Bild“-Fans, wie wir unserem Posteingang (wir wurden in cc gesetzt) entnehmen durften:

Hiermit möchte ich Ihnen meine Meinung sagen: Vielen Dank!

Danke, dass Sie die Bild für die unangemessenen und Persönlichkeitsrechte verletzenden Artikel gerügt haben. Falls Sie nun viele Anrufe und Mails mit wütendem Protest im Sinne Diekmanns Wunsch erhalten, so möchte ich Ihnen schreiben, dass es viele Bürger gibt, die diese Rüge richtig verstehen und Sie die wütenden, Betroffenheit heuchelnden (Bild)Leser nicht ernst zu nehmen brauchen.

Mit Dank an die vielen, vielen Hinweisgeber!

Nachtrag, 3. Juni: Heute geht’s weiter:

„Bild“ präsentiert einige der „entsetzten“ Reaktionen auf die „schwer nachvollziehbare Entscheidung“:

Und, klar:

Und schließlich würfelt “Bild” die Aussagen des Presserats nochmal komplett durcheinander:

Der Presserat entschied: BILD hätte das Täter-Foto nicht zeigen dürfen. Begründung: Da der Killer zur Tatzeit erst 16 war, sei der Mord nicht „außergewöhnlich schwer“ und „monströs“ genug. Der Jugendschutz überwiege …

Es ist hoffnungslos.