1. Heiko Maas macht die freie Presse kaputt

(faz.net, Thomas Thiel)

Es sind heftige Worte, die “FAZ”-Redakteur Thomas Thiel für das neue Gesetzesvorhaben zum Urheberrecht findet. Die Digitalisierung von Presseartikeln und Aufnahme in Bibliotheken bedeute schwerwiegende Einnahmeverluste, die er alleine für die “FAZ” auf einen siebenstelligen Betrag beziffert. Justizminister Heiko Maas mache damit die freie Presse kaputt. Wenn Maas damit durchkäme, werde es keine freien Zeitungsverlage mehr geben. “Wer gibt dem Justizminister das Recht, Privateigentum gegen eine weitestgehend wertlose Entschädigung in Staatseigentum umzuwandeln? Meint er vielleicht, dass auch die Arbeit von Redakteuren und freien Autoren vom Staat bezahlt wird? Und wie kommt er dazu, die Arbeit ganzer Berufszweige zu verhöhnen? So ein Entwurf konnte nur zustande kommen, weil im Justizministerium die Verachtung geistiger Leistungen um sich gegriffen hat.”

Nicht alle gehen mit dem Entwurf für das neue Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz derart hart ins Gericht: Auf der Urheberrechtsplattform “irights.info” werden die Beschwerden der Verlagsbranche als “kalkulierte Horrorszenarien” bezeichnet.

2. Die Fans haben nicht Helene Fischer ausgepfiffen, …

(sueddeutsche.de, Martin Schneider)

Martin Schneider beschäftigt sich auf süddeutsche.de mit dem brutalen Pfeifkonzert, das sich Helene Fischer in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales hat anhören müssen. Schneider sieht jedoch nicht die Sängerin in der Kritik, sondern die Kommerzialisierung und “Eventisierung” des Fußballs allgemein: “Wer Helene Fischer in der Halbzeit auftreten lässt, vermittelt auch die Botschaft: Mir reicht eure Stimmung nicht, ich will selbst für mehr Stimmung sorgen. Der Deutsche Fußball-Bund hätte das ahnen können. Er weiß, dass er es bei Frankfurtern und Dortmundern mit anderen Fans zu tun hat, als beim Familien-Publikum der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er hat es trotzdem riskiert und Helene Fischer der Arena ausgeliefert, wenn man so will.”

3. Jan Böhmermann füllt Hörsaal, aber keine Köpfe

(jetzt.de, Peter Krauch)

806 Menschen drängelten sich im größten Hörsaal ReWi1 an der Universität Mainz, als Jan Böhmermann zum “SWR UniTalk” erschien. Die Karten für die Veranstaltung sollen binnen 10 bis 15 Minuten vergriffen gewesen sein… Peter Krauch geht der Frage nach, warum Böhmermann derart viele Menschen anzieht, dass sie zu Hunderten in einen Hörsaal drängen, nur um ihn live auf der Bühne zu sehen. “Die richtigen Botschaften und Themen hatte Jan Böhmermann im Gepäck, um junge Leute zu engagierteren Bürgern zu machen. Die Frage ist, ob er das will. Vielleicht ist der Hype um ihn für dieses Vorhaben auch zum Verhängnis geworden, weil sich viele nicht für das interessieren, was der Mensch Jan Böhmermann, außerhalb seines Berufs als Satiriker, zu erzählen hatte.”

4. Publikum

(neues-deutschland.de, Leo Fischer)

Nicht nur für schlechte Menschen, sondern auch für ausgemachte Jammerlappen hält Leo Fischer einige “Bild”-Journalisten. Diese würden auf Twitter kräftig austeilen, aber nicht einstecken können: “Am liebsten hätten sie ihr Publikum wieder so wie vor dem Internet: eine stumme, folgsame Masse, die widerstandslos das herunterschluckt, was sie ihnen vorsetzen. Sie wollen die Reichweite und die Wirkmacht von Twitter, ohne jedoch den Widerspruch auszuhalten, der ihnen dort entgegenhallt.” Fischer dreht den Spieß um und fordert den Twitter-Support auf: “Löscht Diekmann, Reichelt, Röpcke! Es handelt sich um gefährliche Trolle, die Hassbotschaften verbreiten und überdies eure Geschäftsgrundlage beschädigen!”

5. Käßmann erwägt rechtliche Schritte gegen Fake News nach AfD-Kritik

(chrismon.evangelisch.de)

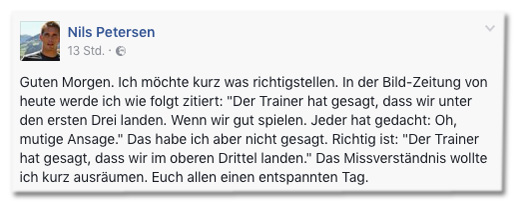

Was passieren kann, wenn man Sätze verkürzt und aus dem Kontext löst, kann man derzeit beim Streit um ein angebliches Zitat der prominenten evangelischen Theologin Margot Käßmann sehen. Diese hatte auf dem Kirchentag in Berlin die Forderung der AfD nach einer höheren Geburtenrate kritisiert. Es wurden jedoch vereinzelt Sätze angeführt, die belegen sollten, dass Käßmann alle Bürger mit deutschen Ahnen zu Neonazis erklärt hätte. Für Käßmann eine “lächerlich und absurde” Unterstellung, gegen die sie rechtliche Schritte erwäge.

6. Über Tweetklau

(xbg.blogsport.eu, Klaas Berger)

“Darf man eigentlich nach Telefonaten fremder Leute in der U-Bahn Fragen stellen, wenn einem etwas unklar geblieben ist?” Haben Sie den Spruch schon mal irgendwo gesehen? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, denn er taucht immer wieder auf, ob in Witzesammlungen, auf Twitter oder bei Facebook. Gestern hat zum Beispiel die “Zeit” eine entsprechende Bildtafel retweeted, der aus dem Fundus einer geradezu industriellen Tweetverwertungsmaschinerie stammt und noch dazu einen falschen Urheber nennt. Eine schöne Gelegenheit, an den Tweetklau-Artikel von Klaas Berger zu erinnern, von dem der Spruch ursprünglich stammt.

All das, was Theaterautor, Blogger und Marketingexperte Johannes Kram schon so gemacht hat, würde nicht in diese Box passen. Deswegen hier unvollständig und im Schnelldurchlauf: Nicht nur, aber auch wegen seiner Medien-Kampagne ist Guildo Horn zum “Eurovision Song Contest” gekommen. Den sogenannten

All das, was Theaterautor, Blogger und Marketingexperte Johannes Kram schon so gemacht hat, würde nicht in diese Box passen. Deswegen hier unvollständig und im Schnelldurchlauf: Nicht nur, aber auch wegen seiner Medien-Kampagne ist Guildo Horn zum “Eurovision Song Contest” gekommen. Den sogenannten