Unsere Clickbait-Taskforce war wieder für Sie im Einsatz — damit Sie Lebenszeit und Gehirnzellen sparen.

Heute: die vergangene Woche auf der Facebookseite von “TV Movie”.

***

Es hieß, dass “Harry Potter Go” ein Nachfolger von “Pokémon Go” werden soll.

***

Vielleicht ja, vielleicht nein.

***

Sarah Michelle Gellar ist in ihrer Rolle als Kathryn manipulativ wie einst im Film.

***

Das Gerücht über “Harry Potter Go”, einen vermeintlichen “Pokémon Go”-Nachfolger, ist nicht wahr.

***

Er hat mit dem Rauchen aufgehört.

***

Auf die Frage nach einer Neuauflage von “Buffy — Im Bann der Dämonen” sagte Sarah Michelle Gellar: “Man weiß nie!”

***

“Lethal Weapon”.

***

Er arbeitet in der Gastronomie.

***

Cathy Lugner, die Ehefrau von Richard “Mörtel” Lugner.

***

“Lilo & Stitch”.

***

“Lilo & Stitch”.

***

Joachim und Daniela Löw.

***

“The Undertaker”, zumindest möglicherweise.

***

Die Serie geht in 28 US-Städten auf Konzerttour — unter anderem in Chicago, Detroit, Kansas City, Las Vegas und New York.

***

Nick Johnson. Indem er “Pokémon” auf der ganzen Welt gefangen hat.

***

Ganz gut.

***

Weiß man nicht, denn es wurde ruhig um sie.

***

1. “Orange is the New Black”

2. “Marvel’s Daredevil”

3. “Better Call Saul”

4. “Jessica Jones”

5. “House of Cards”

6. “Unbreakable Kimmy Schmidt”

7. “Master of None”

8. “Stranger Things”

9. “BoJack Horseman”

10. “Making a Murderer”

***

Es dürfte in Staffel 7 nicht so einen “krassen Cliffhanger” geben wie in Staffel 6.

***

Für das ausverkaufte Theaterstück “Harry Potter and the Cursed Child” werden überteuerte Tickets im Internet angeboten.

***

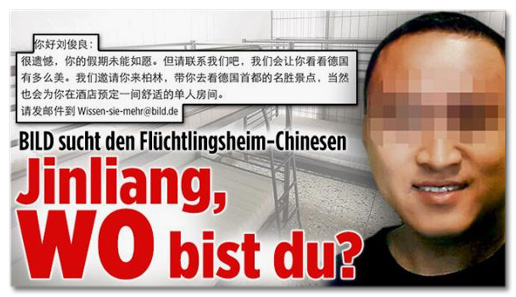

Er arbeitet bei der Deutschen Botschaft in Singapur.

***

Er versuchte einiges, um seine Karriere in Gang zu bringen. Hat bisher aber nicht so richtig geklappt.

***

Bayern.

***

In Parkanlagen in Bamberg, Bayreuth, Coburg und Würzburg und am Schloss Nymphenburg in München.

***

In Parkanlagen in Bamberg, Bayreuth, Coburg und Würzburg und am Schloss Nymphenburg in München.

***

Iran.

***

Der frühere “Berlin — Tag & Nacht”-Darsteller hat bei Facebook ein Foto von einer Bratwurst gepostet.

***

Bitte. Keine Ursache.

- Übrigens: “TV Movie” kann neben diesem stumpfsinnigen Clickbait auch einen ekeligen Clickbait.