Asylthemen haben eigentlich einen Stammplatz auf dem Cover des “Compact”-Magazins. Im Oktober verkündete das Rechtsaußen-Blatt auf seiner Titelseite beispielsweise eine “Invasion aus Afrika”. In der aktuellen November-Ausgabe kommt Asyl im Vergleich zu den Vormonaten hingegen nur am Rande vor. Vorne auf dem Titel geht es um einen angeblichen “Angriff auf deutsche Sparer”, den Kampf der “Presstituierten (sic) gegen Trump” und Andreas Gabalier (“Alpen-Elvis” — “Der Heimat-Rocker”). Erst im Heftinnern findet man die übliche Hetze gegen Flüchtlinge. Ein genauerer Blick auf Martin Müller-Mertens’ Artikel zur “heimlichen Kolonisierung” lohnt sich aber.

Die amtliche Asylstatistik sei falsch, so Müller-Mertens’ These, weil sie den Familiennachzug verschweige. “Unter diesem Schwindeletikett werden in den nächsten Jahren Millionen Muslime zu uns geholt — auch auf Druck der EU”, heißt es im Teaser. Ob damit zwei Millionen Muslime in den nächsten zehn Jahren oder zehn Millionen in zwei Jahren gemeint sind, verrät Müller-Mertens nicht. Stattdessen peitscht er sein Publikum mit Schlagworten der extremen Rechten auf:

Rund zwei Jahre nach Beginn der Siedlerinvasion staut sich die nächste Welle von Fremden gerade auf. Nach Abschluss ihrer Aufnahmeverfahren dürfen sogenannte Flüchtlinge Teile ihrer Familien legal nach Deutschland holen — und zwar auf direktem Weg. Quasi unbemerkt, vorbei an jeder Asylstatistik, führt sie ihr Weg in Angela Merkels gelobtes Land.

Er stütz seine Argumentation auf eine Kleine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung (PDF). Den politischen Hintergrund der Anfrage nennt der “Compact”-Autor nicht: Die Grünen fragten nach der Datengrundlage für die Behauptung von Teilen der Bundesregierung, es würden demnächst besonders viele Flüchtlinge über den Familiennachzug nach Deutschland kommen.

Zu Teilaspekten der Anfrage lieferte die Bundesregierung keine Daten, “da für § 29 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) kein separater Speichersachverhalt zur Verfügung steht” — die einzige Passage des langen, 20-seitigen Antwortschreibens, die “Compact” zitiert. Übersetzt heißt das: Beamte können im Datensatz des Ausländerzentralregisters kein Häkchen für einen Aufenthaltstitel nach diesem speziellen Paragraphen 29 setzen, er wird statistisch also nicht erfasst.

Martin Müller-Mertens fragt: “Kennen die Behörden tatsächlich keine Zahlen — oder sollen diese vor der Öffentlichkeit verschleiert werden?” Eine Antwort auf die Frage spart sich der Autor, suggeriert doch allein die Überschrift des Artikels (“Die heimliche Kolonisierung”), dass Letzteres stimme.

Aus der Reihe “Mut zur Wirrheit”:

Wer unsere Serie “Mut zur Wirrheit” kennt, kann ahnen, was jetzt kommt. Die Antwort auf die Frage von “Compact” lautet: Natürlich kennen die Behörden entsprechende Zahlen. Sie machen sie auch regelmäßig öffentlich.

Was stimmt: Fälle nach Paragraph 29 des Aufenthaltsgesetztes sind im Ausländerzentralregister tatsächlich nicht eigens aufgeführt. Der Paragraph regelt die allgemeinen Grundsätze des “Familiennachzugs zu Ausländern”. Die Beamten der Ausländerbehörden haben trotzdem einige Felder, bei denen sie Häkchen zum Familiennachzug im Sinne des Aufenthaltsgesetzes setzen können: der Ehegattennachzug nach Paragraph 30, der Kindesnachzug nach Paragraph 32 sowie der Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger nach Paragraph 36 wird im Ausländerzentralregister einzeln erfasst (PDF, ab Seite 33).

“Compact” ist das nicht aufgefallen oder egal, weil es nicht zur Linie des Blattes passt. Dabei nennt Autor Martin Müller-Mertens sogar selbst Zahlen, die es laut ihm ja eigentlich gar nicht geben dürfte:

Stellten deutsche Botschaften im Jahre 2005 insgesamt noch 80.000 Visa für Familienangehörige aus, waren es von Januar bis Oktober 2015 nur 49.000.

Sein Artikel basiert zu großer Wahrscheinlichkeit auf dem “Wikipedia”-Eintrag zur Familienzusammenführung. Dort findet man jedenfalls die von ihm genannten Zahlen, mit Verweis auf zwei Texte der “Zeit” beziehungsweise von “Zeit Online”. Die erste Zahl, die “Wikipedia” als Fakt präsentiert, ist eine vorläufige Schätzung aus dem Jahr 2006 — und somit nicht, wie von “Compact” behauptet, die Zahl der tatsächlich ausgestellten Visa.

Diese findet man im Migrationsbericht von 2014 (PDF, Seite 37): Für 2005 sind dort genau 53.213 Visa zum Zweck des Ehegatten- und Familiennachzugs ausgewiesen. Auch die 49.000 Visa für die ersten neun Monate des Jahres 2015 findet man im Migrationsbericht (Seite 10). Und noch mehr:

Auch das Ausländerzentralregister (AZR) bestätigt einen Anstieg des Familiennachzugs für das erste Halbjahr 2015 um 22% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Es gibt also sehr wohl Zahlen zum Familiennachzug, sogar im Ausländerzentralregister. Mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das das Zentralregister betreibt, und dem Auswärtigen Amt, das die Visastatistik erstellt, gibt es somit zwei Institutionen, die jeweils eigene Zahlen zum Familiennachzug kennen — zwei mehr, als “Compact” seinen Lesern nennt.

Und was ist nun mit der “Compact”-Prognose, nach der “in den nächsten Jahren Millionen Muslime zu uns geholt” würden? An dieser Stelle bietet sich ein Rückblick an: Addiert man die Zahlen des Migrationsberichts zum Familiennachzug von 2005 bis 2014, kommt man nicht mal auf eine halbe Million Menschen in den vergangenen zehn Jahren. Wohlgemerkt: Menschen insgesamt, also nicht nur die Familien von muslimischen Flüchtlingen, sondern etwa auch die ausländischen Familien deutscher Staatsbürger, Menschen aus vielen Ursprungsländern und aller Religionen.

Wenn, wie “Compact” behauptet, demnächst tatsächlich “Millionen Muslime” so nach Deutschland kommen sollten, müsste sich also die Zahl der Familiennachzügler vervielfachen und nicht nur um 22 Prozent steigen. Martin Müller-Mertens glaubt auch schon zu wissen, wie es zu so einem Anstieg kommen werde:

Dank einer weitgehend unbekannten Neuregelung vom August 2015 können Asylanten “einen Antrag auf Familiennachzug stellen, auch wenn sie nicht ausreichend Wohnraum und einen gesicherten Lebensunterhalt vorweisen können”, freute sich seinerzeit der Flüchtlingsrat Bayern in einem Merkblatt.

Anders als von “Compact” behauptet, bestand die Neuregelung auch nicht darin, dass alle “Asylanten” ohne gesicherten Lebensunterhalt den Antrag auf Familiennachzug stellen können. Anerkannte Flüchtlinge konnten das beispielsweise auch schon vorher. Die genannte Neuerung bezog sich nur auf die sogenannten “subsidiär Schutzberechtigten”, die nicht als Flüchtlinge nach der Genfer Konvention anerkannt werden, aber auch nicht abgeschoben werden, weil ihnen in ihren Heimatländern Schaden droht. Sie konnten den Antrag auf Familiennachzug zudem nur für kurze Zeit stellen: Zum 1. August 2015 wurde der Familiennachzug für sie erleichtert, bis er im Januar 2016 für zwei Jahre ausgesetzt wurde.

“Compact”-Autor Müller-Mertens meint wohl diese Verschärfung des Asylrechts Anfang des Jahres, wenn er in seinem Artikel von einer “nur für eine Minderheit relevanten Zwei-Jahres-Sperre” schreibt. “Minderheit” trifft es nun auch nicht mehr ganz, denn im Juli 2016 wurde bei fast jedem dritten Asylantrag nur noch der subsidiäre Schutz bewilligt, berichtet etwa “Spiegel Online”.

Die Redaktion von “Compact” stellt nicht nur falsche Behauptungen auf, sondern berichtet treffsicher das genaue Gegenteil der Faktenlage. Dahinter dürften keine Fehler oder einfach nur schlampige Recherche stecken. Die “Lügenpresse”-Rufer von “Compact” treiben so ihre politische Agenda voran, sie machen Propaganda.

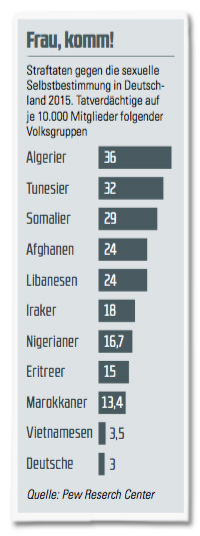

Allein die Synonyme, die das Magazin für geflohene Menschen verwendet, zeigen, wo es politisch zu verorten ist. Es nannte Flüchtlinge in den letzten Ausgaben etwa “Asylforderer”, “Invasoren”, “Siedler”, “Vaterlandsverräter” oder “Rapefugees”. Es finde eine “Islamisierung” statt, eine “Siedlerinvasion”, es herrsche “Kolonialismus”, bei dem Deutschland die Kolonie sei, es gebe eine “schwarze Flut” oder gleich einen “Asyl-Tsunami”. Es fällt auch das alte NPD-Schlagwort der “Völkervermischung”. Wer nicht in diesem Stil gegen Flüchtlinge hetzt, ist laut “Compact” Teil eines “Gutmenschenclubs”, der “Multikulti-Religion”, der “Vielfaltlobby” oder gleich der “Refugee-welcome-Sturmtruppen” und betreibe wahlweise “linksgrünen Tugendterror” oder “Gesinnungsterror”.

Bei der Bebilderung des Magazins gehört die Agitation ebenfalls zum festen Programm. Nur ein besonders dreistes Beispiel aus der April-Ausgabe, das neben einem Artikel zu finden ist, der sexuelle Übergriffe von Asylbewerbern auf junge Mädchen zum “Alltag in Deutschland” erklärt:

Die Illustration ist natürlich keine Anleitung zur Vergewaltigung. Sie stammt aus einer internationalen Kampagne zur sexuellen Aufklärung, die sich an alle richtet, die diese nötig haben, und die sich auch gegen jegliche Form des sexuellen Missbrauchs ausspricht.

“Compact” behauptet von sich selbst, weder rechtsradikal noch ausländerfeindlich zu sein. Die Redaktion sieht sich als Opfer von Verleumdungskampagnen und Zensurbemühungen. Ihre Zeitschrift befindet sich weiterhin deutschlandweit im Vertrieb und verkauft — nach eigenen Angaben — monatlich 41.000 Exemplare.