Gestern wurde bekannt, dass die Fußballer des FC St. Pauli am kommenden Wochenende bei der “Bild”-Aktion “Wir helfen” nicht mitmachen werden. Damit war der Verein der erste der 36 Erst- und Zweitligisten, der beim “Bild”-Hermes-DFL-Theater nicht mitspielt. (Inzwischen hat sich der 1. FC Union Berlin den Hamburgern angeschlossen, genauso der SC Freiburg, der VfL Bochum, der MSV Duisburg, die SpVgg Greuther Fürth, der 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, der TSV 1860 München und Fortuna Düsseldorf teilweise und womöglich auch der 1. FC Nürnberg.)*

“Bild”-Chef Kai Diekmann polterte daraufhin bei Twitter los, behauptete, am Millerntor seien “#refugeesnotwelcome”, und rückte den Verein in die Nähe der AfD. Seine “Bild”-Kumpels fanden das gut, viele andere eher nicht. Im Blog des DJV schreibt Hendrik Zörner heute, Diekmanns Verhalten sei “eine ausgemachte Sauerei”, und fordert ihn auf, Flüchtlinge nicht zu instrumentalisieren. Und selbst der Kai-Diekmann-Fanklub “Meedia” spricht von “offenkundig ungerechtfertigten Vorwürfe[n]” in Richtung FC St. Pauli.

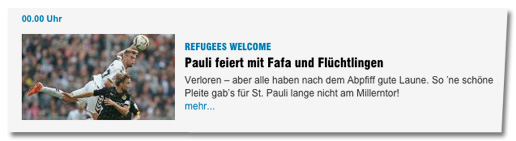

Wie falsch der “Bild”-Chef mit seinem Angriff liegt, zeigt ein Blick in seine eigene Zeitung. Die Hamburg-Ausgabe berichtete am vorletzten Mittwoch, nach St. Paulis Freundschaftsspiel gegen den BVB, das der Klub unter das Motto “Refugees welcome” gestellt hatte, so:

Und auch Bild.de erkannte, dass beim FC St. Pauli “REFUGEES WELCOME” sind:

Immerhin: In der heutigen Printausgabe gibt es nicht den großen publizistischen Gegenschlag der “Bild”. Zur Weigerung des FC St. Pauli findet man lediglich eine kleine Überschrift …

… und diese vier Sätze:

Schade nur, dass einer der 36 Klubs aus der Solidaritäts-Aktion ausschert.

Der FC St. Pauli macht nicht mit bei „Wir helfen“ und wird stattdessen mit den normalen Firmenzeichen des Logistik-Unternehmens spielen. Das teilte der Hamburger Zweitligist den Beteiligten mit. Man tue schon genug für Flüchtlinge.

Der letzte Satz lässt sich allerdings als eine ziemlich böse Interpretation dessen verstehen, was St. Paulis kaufmännischer Geschäftsleiter Andreas Rettig gestern zu Diekmanns Vorwürfen sagte:

Der FC St. Pauli ist seit vielen Wochen auf verschiedenen Ebenen zu einem Thema, das seit Monaten alle emotional bewegt, aktiv, um den Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, zu helfen. […] Daher sehen wir für uns nicht die Notwendigkeit, an der geplanten, für alle Clubs freiwilligen Aktion der DFL teilzunehmen.

“Bild” macht daraus eine beleidigt klingende Absage, als wollte Rettig sagen: “Irgendwann ist auch mal gut hier mit der ganzen Hilfe für diese Flüchtlinge.”

Im Gegensatz zu dieser vermeintlichen Haltung steht für die “Bild”-Leute ihre “Wir helfen”-Aktion. Doch wohlgemerkt: Wofür sich das Blatt (und auch die Deutsche Fußball Liga) seit Tagen feiert, ist nicht etwa die komplette Umbenennung des Bundesligaspieltags oder der Verzicht aller Trikot-Hauptsponsoren zugunsten eines großen “Refugees welcome”-Schriftzugs auf der Brust der Mannschaften (wie zum Beispiel beim Zweitligisten MSV Duisburg), sondern ein ein paar Quadratzentimeter großer Badge, bei dem optisch diejenigen im Mittelpunkt stehen, die helfen, und die Flüchtlinge wortwörtlich zur Randerscheinung werden.

Schon möglich, dass am Wochenende einige Fußballfans vor dem Fernseher sitzen, den Aufnäher sehen und denken werden: “Boah, toll, was mein Verein und die ‘Bild’ und Hermes und die Bundesliga so für Flüchtlinge machen.” Spätestens dann ist Kai Diekmanns Werbeplan aufgegangen.

Mit Dank an Michael P.

*Nachtrag, 19:41 Uhr: Nicht nur der 1. FC Union Berlin schließt sich dem FC St. Pauli an, sondern mindestens zwei weitere Zweitligaklubs: der SC Freiburg und der VfL Bochum.

Die Freiburger schreiben:

Für uns ist klar, dass es vor allem das glaubwürdige Engagement vieler lokaler Initiativen ist, das Flüchtlingen jetzt in enger Absprache mit örtlichen Behörden und überregionalen Hilfswerken ganz konkret hilft. Wir haben uns entschieden, morgen ohne den veränderten Ärmel-Aufnäher „Wir helfen” gegen die Bielefelder Arminia auf den Platz zu gehen.

Und beim VfL Bochum heißt es von Seiten des Vorstands:

Die VfL-Vorstände Christian Hochstätter und Wilken Engelbracht erklären hierzu: „Gegen Engagement ist nichts einzuwenden, im Gegenteil: Der VfL Bochum 1848 begrüßt sämtliche Hilfsmaßnahmen, die in Not geratene Menschen unterstützen. Wenn es also um die Sache gegangen wäre, wären wir kompromissbereit gewesen und hätten eine Aktion, die von der BILD mitgetragen wird, unterstützt. Allerdings hat uns die scharfe Reaktion seitens der BILD-Chefredaktion ob der Absage eines anderen Clubs an die Aktion dazu gebracht, sich mit diesem Verein solidarisch zu zeigen. Es darf unserer Ansicht nach nicht sein, dass jemand einem Verein die Solidarität mit Flüchtlingen abspricht, nur weil dieser nicht bereit ist, eine u.a. von der BILD initiierte Aktion zu unterstützen.

Ähnlich argumentiert auch ein fünfter Zweitligist, der 1. FC Nürnberg. Aus der Vereinsmitteilung wird unserer Meinung nach allerdings nicht zu 100 Prozent klar, ob die Mannschaft nun mit oder ohne “Wr helfen”-Aufnäher spielen wird:

Der 1. FC Nürnberg begrüßt die ligaweite Aktion für Flüchtlinge. Sie ist sinnvoll und unterstützenswert. Weil der 1. FC Nürnberg aber den Umgang mit den Vereinen, die an der freiwilligen Aktion nicht teilnehmen, für unangebracht hält, wird der Club auf eine besondere Promotion des Medienpartners verzichten.

Damit haben schon mal die drei aktuell besten Vereine der 2. Bundesliga der “Bild”-Werbeaktion abgesagt. Was noch fehlt ist der erste Erstligist. Ein bisschen Zeit ist ja aber noch.

Nachtrag, 18. September, 11:15 Uhr: Der Zweitligist MSV Duisburg sagt mit Blick auf die eigenen geplanten Aktionen der “Bild” ebenfalls ab:

Wir Zebras möchten den Einsatz der Menschen in Duisburg, unserer Fans und des Vereins für Flüchtlinge in den Vordergrund stellen. Angesichts der tief entbrannten und kontrovers geführten Diskussion um die Aktion “Wir helfen” befürchten wir einen Schatten über die von uns vorbereiteten Aktionen am Sonntag und in den kommenden Wochen. Das wollen wir vermeiden, deshalb verzichten wir auf das angebotene Aktions-Badge auf dem Trikotärmel.

Nachtrag, 17:26 Uhr: Im morgigen Zweitligaspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern wird kein “Bild” auf den Trikots zu sehen geben. 1860 wird zwar mit dem “Wir helfen”-Badge auf dem Ärmel auflaufen, aber das “Bild”-Logo mit einem weißen Herz überkleben. Kaiserslautern verzichtet komplett auf den Werbeaufnäher:

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen mussten die Verantwortlichen des FCK feststellen, dass es in dieser Sache inzwischen leider nicht mehr um das Thema Hilfe für Flüchtlinge geht, sondern nur noch um die Haltung der Vereine zu einzelnen Medien. Daher hat sich der 1. FC Kaiserslautern nun entschlossen, nicht wie ursprünglich geplant mit dem entsprechenden Badge, sondern mit dem klassischen Logo des Partners Hermes aufzulaufen. Der FCK reagiert damit auf die Tatsache, dass durch die öffentliche Diskussion die eigentliche Botschaft in den Hintergrund gerückt ist.

Nachtrag, 18:56 Uhr: Fortuna Düsseldorf macht es wie 1860 München und klebt das “Bild”-Logo ab:

Damit ist auch das Spiel zwischen dem VfL Bochum und der Fortuna frei von “Bild”-Werbung auf den Trikots der Mannschaften.

Nachtrag, 19. September, 00:11 Uhr: Die “Braunschweiger Zeitung” meldet, dass Eintracht Braunschweig ebenfalls nicht an der “Wir helfen”-Aktion teilnehmen wird, und zitiert Eintracht-Präsident Sebastian Ebel:

“Im Vordergrund stehen die Motive und was Vereine für Flüchtlinge tun. Das sollte bewertet werden”, sagte Eintracht-Präsident Sebastian Ebel.

Nachtrag, 20. September, 14:59 Uhr: Zweitligist Greuther Fürth ist beim Auswärtsspiel bei Union Berlin — etwas überraschend — ohne die “Wir helfen”-Werbung der “Bild” aufgelaufen. Eine Anküdigung des Vereins gab es im Vorfeld nicht.

![[Titelseite der Süddeutschen Zeitung, ganz oben steht in einer dezenten, grünen Zeile: 'Tunnelblick: Gerüchte um einen Zug voller Nazi-Schätze']](https://www.bildblog.de/wp-content/nazi-gold2.jpg)