Am Sonntagnachmittag ist vor dem Hamburger Hauptbahnhof ein Mann niedergestochen worden. Er starb wenig später an seinen Verletzungen. Der Täter wurde kurz nach der Attacke in der Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen.

Zufällig war auch ein freier Fotograf vor Ort, der einige der Szenen mit seiner Kamera festhielt. Veröffentlicht wurden seine Fotos am Dienstag in der “Bild”-Bundesausgabe, der “Bild Hamburg” und bei Bild.de.

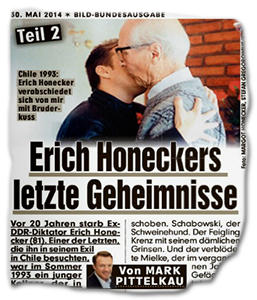

So sah die gedruckte Version (blatthoch auf Seite 3 der Bundesausgabe) aus:

Die Beschreibung des großen Aufmacherfotos lautet:

Das blutüberströmte Opfer sitzt am Boden, die Klinge steckt in seinem Bauch. Direkt hinter ihm: der Messerstecher (blaue Jacke). Geschockte Passanten beobachten die Szene, darunter auch Kinder.

Und zu sehen ist — genau das. Die Augenpartie des sterbenden Mannes ist unkenntlich gemacht worden (in der Online-Version auch die Messerklinge in seinem Bauch), alles andere aber nicht. Im Text erfährt der Leser im Grunde nur, dass ein Mann niedergestochen, der Täter festgenommen und ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen wurde.

Selbst für “Bild”-Verhältnisse ist das eine außerordentlich drastische Darstellung von Brutalität und Leid; entsprechend viele Leser empörten sich darüber bei uns oder in den sozialen Medien.

Wir wollten wissen, wie es zu den Fotos gekommen ist und wie sie in der “Bild”-Zeitung gelandet sind — darum haben wir dem Fotografen ein paar Fragen gestellt.

Er erklärte uns, er arbeite neben der Schule als freier Fotograf und sei an jenem Tag mit einem Kollegen auf dem Weg zur S-Bahn gewesen, als sie eine kurdische Demo entdeckten. Aus journalistischer Neugier seien sie

dort hingegangen, und ich habe angefangen, mit meiner Kamera, die ich fast immer bei mir habe, zu fotografieren.

Plötzlich gab es einen Tumult hinter der Demo, viele bewegten sich dorthin. Für mich war der Grund nicht sofort erkennbar, und so bewegte ich mich ebenfalls aber schnell dort hin. Das erste, was ich wahrnahm, war ein Mann, der offenbar verletzt auf dem Boden zusammensackte. Intuitiv hab ich dann angefangen zu fotografieren, da ich vermutete, dass das Ganze mit der Demo zu tun hatte, vielleicht eine heftigere Schlägerei nach einer Meinungsverschiedenheit, was bei Demos ja durchaus mal vorkommen kann.

Die Menschen drumherum waren sehr erregt, und ich habe weiterfotografiert, bis ich das Messer im Bauch des Mannes entdeckte. Meiner Erinnerung nach war ich kurz geschockt, dann kamen ziemlich schnell die ersten Beamten der DB-Sicherheit, drängten die Passanten weg, und auch die Bundespolizei tauchte auf, während sich die ersten Passanten bereits um den Verletzten kümmerten. Ich habe dann noch weitere herbeigeeilte Beamte der Bundespolizei und DB-Sicherheit beobachtet, wie diese die Passanten hektisch nach dem Täter fragten, und, als sie in Richtung St. Georg liefen, bin ich ihnen gefolgt und habe auch die Festnahme fotografiert und dokumentiert.

Trotz all der Schrecklichkeit dieses Ereignisses und der Anteilnahme, die ich hiermit ausdrücklich allen Beteiligten und Angehörigen ausspreche, war es für mich Teil meiner journalistischen Arbeit. So abartig das in dem Zusammenhang klingt. Fotografen dokumentieren das, was geschieht. Dass im Kontext einer Demonstration ein Mensch attackiert wird (auch wenn wir mittlerweile wissen, dass es nichts mit der Demonstration zu tun hatte), ist definitiv bedeutsam und ist es wert, dokumentiert zu werden. Ähnliche Bilder entstanden vieltausendfach in anderen Konflikten — seien sie militärischer oder ziviler Natur gewesen — und dokumentieren Zeitgeschehen, auch wenn man sie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung vielleicht noch nicht so eingeschätzt hat.

Ich bin eigentlich sogar sehr froh darüber, dass ich dank der Demo bereits im “Arbeitsmodus” war und das ganze nicht als Privatperson wahrgenommen habe, weil es für mich eine wichtige Distanz bedeutet, die mich im Nachhinein persönlich auch sehr geschützt hat, wie übrigens bei einigen anderen Ereignissen, die ich schon dokumentiert habe, auch.

Das heißt nicht, dass ich als Mensch keine Emotionen habe oder kein Mitgefühl. Ich bin trotzdem der gleiche Mensch wie vorher, nur um ein paar Erfahrungen reicher. Leider gibt es viele Menschen, die voreilig Schlüsse über mich als Privatperson ziehen, anhand der Bilder, die während meiner Arbeit und aus der Distanz heraus entstanden sind. Viele Berufe, die mit menschlich schweren Schicksalen umgehen müssen, brauchen diese professionelle Distanz: Ärzte, Sanitäter etc., also auch Journalisten.

Und wie sind die Fotos in der “Bild”-Zeitung gelandet?

Der Fotograf erklärte:

Die BILD ist in Hamburg immer noch eine der großen Abnehmer, und ich habe die Fotos, wie bei freien Fotografen üblich, den Medien angeboten. Nicht nur und einzig der BILD, aber zu allem Weiteren werde ich professionelles Stillschweigen bewahren, da ich auch in Zukunft noch als Fotograf arbeiten möchte, auch wenn ich natürlich weiterhin und situationsabhängig selbst entscheide, wer, wie und wo meine Fotos nutzt oder nutzen und verbreiten darf. Vielleicht werde ich in Zukunft anders handeln bei der Verbreitung meiner Bilder. Meine persönliche Meinung, zu welchem Medium auch immer, versuche ich übrigens in solchen Momenten professionell zurückzuhalten.

Wir wollten wissen, ob er es in Ordnung findet, das Foto des sterbenden Mannes (so) zu zeigen, darauf schrieb er:

Was ich persönlich ganz und gar nicht in Ordnung finde, ist, dass Passanten, Beteiligte (also auch der Täter) und vor allem auch Kinder so deutlich erkennbar dargestellt und veröffentlicht werden! Allerdings möchte ich nochmal klarstellen, das ich einzig und allein für die Entstehung und das zur Verfügung stellen der Fotos verantwortlich bin. Alles andere ist Sache der jeweiligen Redaktion! Es ist gängige Praxis, dass Fotografen ihre Bilder relativ unbearbeitet und unverändert zur Verfügung stellen und die jeweilige Redaktion diese dann den journalistischen und ethischen Gesetzen und Grundsätzen entsprechend veröffentlicht.

Die Reaktionen, die er auf die Fotos bekommen habe, seien “großteils relativ sachlich” gewesen, doch er habe den Eindruck,

dass viele Personen sich wenig bis gar nicht mit der Arbeit eines Fotojournalisten auskennen, die Situation vor Ort und mich persönlich natürlich noch weniger, und trotzdem ihre Schlüsse auf mich ziehen oder Entscheidungen mich betreffend fällen.

Sein “persönliches Fazit”:

Durch viele zusammenhängende Zufälle habe ich, in dem Moment aus professioneller Distanz, ein schreckliches Ereigniss dokumentiert und diese bildliche Dokumentation verkauft. Diese wurde dann verbreitet. Inwieweit ich Verantwortung für die Art der Verbreitung trage und sie beeinflussen kann (es geht hier um das Unkenntlichmachen von Beteiligten), möchte und kann ich nicht an dieser Stelle klären, für mich selbst werde ich es aber zu gegebener Zeit auf jeden Fall tun, um vor allem für mich und meine Zukunft daraus zu lernen!

Sein “berufliches Fazit”:

Theoretisch hätte die Verbreitung der Bilder ein wenig anders laufen können (!), praktisch ist genau das geschehen, was die Arbeit eines Fotojournalisten bewirken soll: Im besten Fall lösen die Bilder Emotionen bei den Betrachtern aus und stoßen so eine wichtige Diskussion an. Zum Schluss würde ich mir wünschen, dass sich diese Diskussion nun mehr um das eigentliche, schreckliche Geschehen dreht, als um einen Fotografen, der eigentlich nur seine Aufgabe erfüllt hat!

PS: Unseres Erachtens verstoßen “Bild” und Bild.de mit den Artikeln gegen Ziffer 11 (“Die Presse verzichtet auf eine unangemessen sensationelle Darstellung von Gewalt, Brutalität und Leid”) und gegen Ziffer 8 (Schutz der Persönlichkeit) des Pressekodex, darum haben wir Beschwerde beim Presserat eingereicht.

Nachtrag: Der Presserat sieht es auch so und hat “Bild” und Bild.de öffentlich gerügt.