1. Mafia wohl wieder teurer

(taz.de, Christian Rath)

In einer Sendung des MDR über die Präsenz der Mafia in Mitteldeutschland war von einem Erfurter Gastronomen die Rede. Obwohl der Name nicht genannt wurde, sei für Eingeweihte anscheinend klar, um wen es sich dabei handelt. Der Gastwirt ging wegen der Verdachtsberichterstattung gegen den MDR vor und erwirkte nicht nur ein Unterlassungsurteil, sondern auch eine sehr weitreichende Übernahme seiner Anwaltskosten. Er hatte nämlich auch Dritte abgemahnt, die die MDR-Dokumentation über soziale Netzwerke weiterverbreitet hatten. Und die dabei entstandenen Kosten muss der MDR nun ebenfalls übernehmen.

2. Polizei Aachen twittert mit pseudonymem Account zu Klimaprotesten

(netzpolitik.org, Markus Reuter)

Nur durch ein Versehen kam heraus, dass die Polizei Aachen auf Twitter einen Tarn-Account unterhält. Nachdem netzpolitik.org darüber berichtet hatte, hat die Polizei Aachen mit einer Erklärung reagiert, die von den Netzexperten jedoch als wenig glaubhaft eingestuft wird.

3. Native Advertising: Erkundungen in den Grauzonen der Medienwirtschaft

(nzz.ch, Rainer Stadler)

Native Advertising nennt sich die Werbeform, bei der sich Werbung als redaktioneller Beitrag verkleidet. So lukrativ die Trickserei ist, so sehr beschädigt sie auch die Glaubwürdigkeit. Trotzdem boomt die Werbeform und soll bereits in zwei Jahren für 36 Prozent des Werbeumsatzes sorgen. Rainer Stadler kommentiert das zweifelhafte Geschäft und hat dabei besonders den Schweizer Markt im Blick.

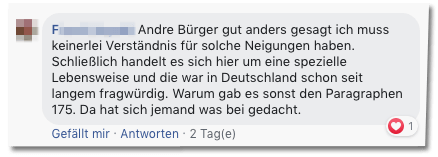

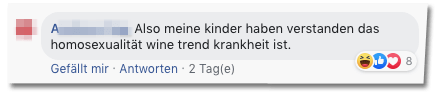

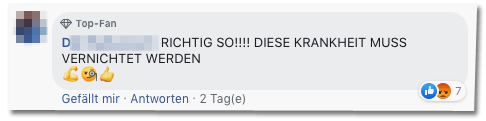

4. “Woher der Hass kommt, ist wirklich nur schwer zu begreifen”

(spiegel.de, Max Hoppenstedt)

Staatsanwalt Christoph Hebbecker ermittelt hauptberuflich in Fällen von Hasspostings in sozialen Netzwerken. Im Gespräch mit dem “Spiegel” geht es unter anderem um die Fragen, warum das alleinige Löschen von Hassbotschaften nicht die Lösung ist, welche Fälle bei ihm landen und wie die Angeklagten vor Gericht reagieren. Seine Arbeit sei kein Eingriff in die Meinungsfreiheit, sondern ermögliche diese erst: “Wenn im Netz immer mehr gehetzt wird und immer mehr Straftaten begangen werden, führt das zum Beispiel dazu, dass immer mehr Medien ihre Kommentarspalten schließen. Hier sehe ich eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Nicht aber in der Durchsetzung von Strafnormen, die online wie offline gelten.”

5. Buchhändlerin über Lehrlinge: “Möchte niemandem das Grüßen beibringen”

(derstandard.at, Renate Graber)

Kann man sich mit einer Buchhandlung trotz starker Konkurrenz durch Onlineversender und Buchhandelsketten noch behaupten? Es ist schwer, aber es geht, wie das Beispiel von Hartliebs Bücher in Wien zeigt. Die Buchhändlerin und Autorin Petra Hartlieb erzählt von der Notwendigkeit des persönlichen Kundenkontakts, von erforderlichen Aktionen und Nebenaktivitäten und dem jährlichen Umsatzeinbruch: “[W]as mir zu schaffen macht, sind die Löcher, die es wegen der Umsatzentwicklung im Buchhandel jeden Sommer gibt: Da wissen wir nicht mehr, wie wir die Miete zahlen sollen, da haben wir kein Geld mehr. Früher habe ich mich geschämt, heute weiß ich, dass es allen Buchhändlern so geht. Aber ich mache mir keine Sorgen mehr: Wir haben Freunde, die uns wortlos Überbrückungsgeld überweisen, und im Dezember zahlen wir’s zurück. Das Weihnachtsgeschäft bringt uns ja ein Viertel des Gesamtumsatzes.”

6. Das schamlose Geschäft mit Daniel Küblböck

(uebermedien.de, Mats Schönauer)

Ein Abgrund von Geschmack- und Schamlosigket tut sich auf, wenn man sich anschaut, mit welchen Märchen- und Schauergeschichten Daniel Küblböck noch posthum ausgebeutet wird. Mats Schönauer berichtet über einen besonders widerwärtigen Fall von medialer Geschäftemacherei.