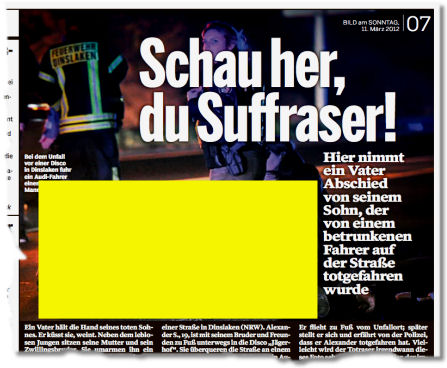

Das Foto zeigt einen Vater, der weinend auf der Straße hockt und Abschied nimmt von seinem Sohn, der an dieser Stelle gerade bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.

Die “Bild am Sonntag” stellte diesen intimen Moment groß aus; die “Bild”-Zeitung zeigte das Foto am nächsten Tag noch einmal (BILDblog berichtete). Sie taten das angeblich nicht, um die Schaulust zu befriedigen, sondern um die Zahl der Opfer von alkoholisierten Autofahrern zu reduzieren.

Die “Maßnahmen” des Presserates:

Hat eine Zeitung, eine Zeitschrift oder ein dazugehöriger Internetauftritt gegen den Pressekodex verstoßen, kann der Presserat aussprechen:

- einen Hinweis

- eine Missbilligung

- eine Rüge.

Eine “Missbilligung” ist schlimmer als ein “Hinweis”, aber genauso folgenlos. Die schärfste Sanktion ist die “Rüge”. Gerügte Presseorgane werden in der Regel vom Presserat öffentlich gemacht. Rügen müssen in der Regel von den jeweiligen Medien veröffentlicht werden. Tun sie es nicht, dann tun sie es nicht.

Der Presserat missbilligte ihre Berichterstattung trotzdem.

Mehrere Menschen hatten sich über “Bild am Sonntag” und “Bild” beschwert. Sie hätten die Betroffenen ein zweites Mal zu Opfern gemacht und ihre Gefühle der Angehörigen nicht respektiert.

Das Justiziariat der Axel Springer AG erwiderte, die ausschließliche Motivation der Berichterstattung sei es gewesen, auf die schrecklichen Folgen von Alkoholmissbrauch am Steuer hinzuweisen. Es sei unstreitig, dass weniger Unfälle passieren würden, wenn Verkehrsteilnehmern diese Folgen deutlich gemacht würden — auch die Deutsche Verkehrswacht nutze Plakate mit drastischen Darstellungen.

Außerdem sei die Leiche abgedeckt und keiner der Beteiligten identifizierbar.

Der Presserat sah in den Veröffentlichungen zwar keinen Verstoß gegen die Menschenwürde (Ziffer 1 des Pressekodex) und auch keine unangemessen sensationelle Darstellung von Leid (Ziffer 11). “Bild am Sonntag” habe aber die Privatheit der Opfer missachtet (Ziffer 8). In Richtlinie 8.3 heißt es:

Bei Familienangehörigen und sonstigen durch die Veröffentlichung mittelbar Betroffenen, die mit dem Unglücksfall oder der Straftat nichts zu tun haben, sind Namensnennung und Abbildung grundsätzlich unzulässig.

Die Familie sei aufgrund vieler Details identifizierbar. Ihre private Trauer werde einer großen Öffentlichkeit gezeigt. Wenn die Zeitung auf die Gefahren von Alkohol am Steuer hinweisen wollte, hätte sie über den Unfall auch in anderer Form berichten können. “Bild am Sonntag” habe die Betroffenen “instrumentalisiert”.

Der Deutsche Presserat hat die nebenstehende “Bild”-Titelseite nicht beanstandet.

Der Deutsche Presserat hat die nebenstehende “Bild”-Titelseite nicht beanstandet. Beanstandet wurde vom Presserat dagegen die Art des “Berliner Kurier”, über das Unglück zu berichten. Das Blatt hatte u.a. auf dem Titel Gruppenbilder der Kinder gezeigt; die Gesichter, die nicht von Sonnenbrillen verdeckt wurden, hatte der “Kurier” verpixelt. Der Presserat urteilte:

Beanstandet wurde vom Presserat dagegen die Art des “Berliner Kurier”, über das Unglück zu berichten. Das Blatt hatte u.a. auf dem Titel Gruppenbilder der Kinder gezeigt; die Gesichter, die nicht von Sonnenbrillen verdeckt wurden, hatte der “Kurier” verpixelt. Der Presserat urteilte:  Es ist eine zutiefst positive Geschichte, die die “Rhein-Zeitung” ihren Lesern am Mittwoch vergangener Woche erzählte. Das Blatt berichtet im Lokalteil von einem Medikament namens Carfilzomib, das gegen eine spezielle Art von Knochenmarkkrebs helfen soll. Es ist noch nicht zugelassen, hat aber bei einem Betroffenen aus dem Verbreitungsgebiet der Zeitung, der an einem Test mit dem Mittel teilnehmen konnte, schon phänomenale Wirkung gezeigt. Er hatte sich mit seinen Beschwerden an das Stiftungsklinikum Mittelrhein gewandt, was sich laut “Rhein-Zeitung” als Glücksfall herausstellte.

Es ist eine zutiefst positive Geschichte, die die “Rhein-Zeitung” ihren Lesern am Mittwoch vergangener Woche erzählte. Das Blatt berichtet im Lokalteil von einem Medikament namens Carfilzomib, das gegen eine spezielle Art von Knochenmarkkrebs helfen soll. Es ist noch nicht zugelassen, hat aber bei einem Betroffenen aus dem Verbreitungsgebiet der Zeitung, der an einem Test mit dem Mittel teilnehmen konnte, schon phänomenale Wirkung gezeigt. Er hatte sich mit seinen Beschwerden an das Stiftungsklinikum Mittelrhein gewandt, was sich laut “Rhein-Zeitung” als Glücksfall herausstellte.

Wir haben diese Korrektur damals nicht bemerkt.

Wir haben diese Korrektur damals nicht bemerkt.

(Slomka wurde für ihre Fragen von der “Bild”-Zeitung zur “Verliererin” des Tages gemacht, siehe Ausrisse rechts.)

(Slomka wurde für ihre Fragen von der “Bild”-Zeitung zur “Verliererin” des Tages gemacht, siehe Ausrisse rechts.)