Im zurückliegenden Jahr haben wir hier im BILDblog wieder viel über Fehler geschrieben. Aber was genau sind das eigentlich: Fehler? Wie häufig passieren sie? Wie entstehen sie? Und was können Redaktionen gegen sie tun? Unser Autor Ralf Heimann hat sich in einer achtteiligen Serie mit all dem Falschen beschäftigt. Heute Teil 7: unzuverlässige Zeugen.

***

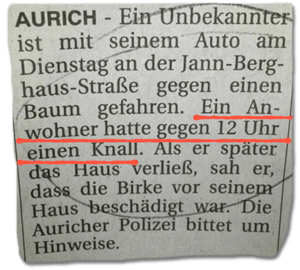

Wenn Menschen Zeuge eines Unfalls werden, passiert es danach erstaunlich oft, dass sie in ihrer Aussage bei der Polizei angeben, sie hätten erst einen Knall gehört und sich dann umgedreht. Trotzdem sind sie fest davon überzeugt, den Unfall beobachtet zu haben. In der Rechtssprache nennt man diese Menschen Knallzeugen. Das Phänomen beobachtet man auch bei Raubüberfällen, wenn geschossen wurde. Menschen glauben, sie könnten ihrer Erinnerung vertrauen, doch in Wirklichkeit war alles ganz anders.

Auch Journalistinnen und Journalisten haben mit diesen Menschen zu tun. Es kann sein, dass sie gründlich recherchiert und mit mehreren Zeugen oder Zeuginnen gesprochen haben, aber die Informationen, die sie erhalten haben, trotzdem falsch sind. Hinzukommt: Sie selbst sind natürlich kein Stück besser. Auch Journalistinnen und Journalisten verlassen sich auf ihre Erinnerung, obwohl das sehr oft keine gute Idee ist.

Eine beliebte Übung in Reportage-Seminaren ist, allen Teilnehmenden eine Szene vorzuführen oder erleben zu lassen und ihnen im Anschluss die Aufgaben zu geben, die Szene zu beschreiben. Das Ergebnis ist üblicherweise: Alle Beschreibungen fallen völlig unterschiedlich aus. Das liegt nicht nur an Erinnerungsverzerrungen, sondern auch daran, wohin Menschen ihre Aufmerksamkeit lenken und was sie mit dem Gesehenen verbinden.

Die 3Sat-Wissenschaftssendung “Nano” hat für einen Beitrag in einem Experiment die Zuverlässigkeit von Zeuginnen und Zeugen untersucht. Zehn Menschen erlebten einen inszenierten Überfall. Danach sollten sie versuchen, sich an den Täter zu erinnern und ihn zu beschreiben. Der Überfall hatte direkt vor ihren Augen stattgefunden. Trotzdem lagen die Altersangaben der Zeuginnen und Zeugen um bis zu 30 Jahre auseinander. Auf Fotos konnte nur die Hälfte den Mann identifizieren.

In dem Beitrag kommt auch der Gedächtnisforscher und Gerichtsgutachter Hans Markowitsch zu Wort. Er sagt: “Stresshormone […] führen dazu, dass man auch seine Wahrnehmung sehr eng ausrichtet, und alles in der Peripherie wird mehr oder minder ausgeblendet.” Etwa die Hälfte aller Aussagen vor Gericht seien weit von der Wahrheit entfernt.

Ein großes Missverständnis ist, dass viele Menschen denken, dass das Gedächtnis wie eine Speicherkarte funktioniert. Die us-amerikanische Psychologin Elizabeth Loftus vergleicht es in ihrem TED-Vortrag “How reliable is your memory?” mit einer Wikipedia-Seite: “Du kannst dort hineingehen und es verändern. Und andere können das auch”, sagt sie.

Der Rechtspsychologin Julia Shaw ist es in einem Experiment gelungen, 70 Prozent der Probandinnen und Probanden falsche Erinnerungen einzupflanzen und sie davon zu überzeugen, dass sie eine Straftat begangen haben. Die Menschen erinnerten sich anschließend in einer großen Detailtreue. Sie konnten ihre Emotionen exakt beschreiben. Und die Erinnerungen ließen sich auch danach noch umprogrammieren. “Wir müssen wissen, dass mehrere Befragungen auch dazu führen können, dass Täter mehr Missinformationen mit einbauen in ihr Erinnern”, sagt Shaw in einem Beitrag des ARD-Wissenschaftsmagazins “Planet Wissen”. Und das ist auch für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten von Bedeutung.

Augenzeugen müssen häufig einen ganzen Interview-Marathon absolvieren. Wenn Journalistinnen und Journalisten Gesprächspartner brauchen, nehmen sie oft die, von denen sie wissen, dass diese bereit sind, etwas zu sagen, weil sie auch schon mit Kolleginnen oder Kollegen gesprochen haben. Aber es kann sein, dass die Befragten beim fünften oder siebten oder zehnten Interview schon eine leicht veränderte Geschichte erzählen: “Je öfter man jemanden befragt, desto mehr kann sich das Erinnern verändern”, sagt Julia Shaw. Jedes erneute Erzählen und jede Suggestivfrage können die Erinnerung formen und Details zu einem festen Bestandteil einer Erzählung werden lassen, obwohl die Befragten sich anfangs gar nicht so sicher waren.

Wie leicht sich die Erinnerung durch Fragen in eine Richtung lenken lässt, zeigt zum Beispiel der Priming-Effekt*: Ein Reiz löst bestimmte Assoziationen aus. Das lenkt das Denken — und sogar das Verhalten. Der Psychologe Daniel Kahneman beschreibt diese Effekte in seinem Buch “Schnelles Denken, langsames Denken”.

Studien zeigen: Menschen, die mit Begriffen konfrontiert werden, die mit dem Altern zu tun haben, bewegen sich danach langsamer. Und der Effekt funktioniert auch umgekehrt: Menschen, die aufgefordert werden, langsam zu laufen, erkennen Wörter, die mit dem Altern zu tun haben, sehr viel schneller wieder.

Der jeweilige Reiz kann ein Bild oder ein Geruch sein, aber eben auch Fragen. Beantworte zum Beispiel im Kopf diese Fragen:

- Welche Farbe hat der Kittel eines Arztes?

- Welche Farbe haben Wolken?

- Welche Farbe hat Schnee?

- Was trinkt die Kuh?

Bei der vierten Frage denken viele Menschen zuallererst an Milch, obwohl die richtige Antwort natürlich wäre: Wasser.

Auf diese Weise können Fragen von Journalistinnen und Journalisten Einfluss darauf nehmen, wie Befragte sich erinnern. Und natürlich betrifft der Effekt die Journalistinnen und Journalisten auch selbst.

Eines der bekanntesten Beispiele dafür, wie sehr uns unser Gehirn in die Irre führen kann, ist dieser Aufmerksamkeitstest (Achtung, leichter Spoiler!): Man sieht ein schwarz gekleidetes Team und ein weiß gekleidetes Team, die sich Bälle hin und her werfen. Man soll die Pässe zählen. Doch wenn man das macht, übersieht man schnell ein wichtiges Detail. Das Video ist ein Beispiel für das Phänomen der selektiven Wahrnehmung.

Menschen sehen nur das, was sie suchen. Im Journalismus kann das zu falschen Darstellungen führen — meist mit nicht besonders dramatischen Folgen. In anderen Berufen steht sehr viel mehr auf dem Spiel: In dem Buch “Crash-Kommunikation: Warum Piloten versagen und Manager Fehler machen” beschreibt Peter Klaus Brandl den Hergang eines Flugzeugabsturzes in Spanien im Jahr 2008. Eine Maschine war wenige Kilometer von Madrid entfernt kurz nach dem Start in ein Flusstal gestürzt. Die Absturzursache, wie Experten später feststellten: Die Crew hatte vergessen, die Landeklappen auszufahren. Eigentlich im Cockpit eine absolute Selbstverständlichkeit, laut Brandl “so selbstverständlich wie Schuhe anziehen”.

Wie das passieren konnte? Die Crew hatte schon einen Startversuch abbrechen müssen**. Beim zweiten Mal versäumte sie, wie das Luftfahrtmagazin “Austrianwings” schreibt, mehrere Routine-Schritte. Ein defektes Alarmsystem machte sie nicht auf den Fehler aufmerksam. Das alles passierte unter großem Stress. Ein weiterer Abbruch hätte sie Stunden gekostet.

Im Journalismus gehen Stresssituationen in der Regel viel glimpflicher aus, aber auch dort führen sie dazu, dass Dinge übersehen werden — nicht nur bei der Aufnahme von Informationen, auch danach noch. Etwa beim Redigieren von Texten. Wer Grammatik- oder Rechtschreibfehler finden möchte, übersieht unter Umständen, wenn etwas inhaltlich nicht stimmt. Und das ist oft die Erklärung, wenn die Frage gestellt wird: Wie kann das denn passieren — das haben doch drei Leute gelesen?

Aber auch auf der Suche nach Rechtschreibfehlern kann vieles schiefgehen, weil das Gehirn es sich leicht macht und nach Mustern sucht. Deswegen können Menschen Sätze lesen, in denen zwar alle Buchstaben vorhanden sind, aber nur der erste und der letzte Buchstabe bei jedem Wort an der richtigen Stelle stehen.

Aslo ugneähfr so.

Das bewirkt allerdings nicht nur, dass Menschen Wörter lesen können, die falsch geschrieben sind, sondern eben auch, dass sie beim Redigieren falsche Wörter übersehen. Genau das dürfte hier passiert sein:

Ein anderer typischer Fehler ist, Texte zwar sorgsam auf inhaltliche und grammatikalische Fehler zu durchsuchen, aber den Blick fürs Ganze zu verlieren. Wenn man Pech hat, sieht das dann so aus:

Aber was kann man dagegen tun?

Um sich nicht von der eigenen Erinnerung täuschen zu lassen, sind genaue Aufzeichnungen unglaublich hilfreich. Das ist eine banale Erkenntnis, die es aber noch immer nicht in alle Redaktionen geschafft hat. Telefoninterviews nur mit dem Stift mitzuschreiben oder sich darauf zu verlassen, dass man sich an ein Zitat später schon irgendwie erinnern wird, ist weit verbreitet und eigentlich immer eine schlechte Idee, wenn es darum geht, Fehler zu vermeiden.

Gegen Erinnerungsverzerrungen bei Gesprächspartnern kann man sich nur schützen, indem man die Informationen prüft. Aber das ist nicht immer möglich. Es kann aber sinnvoll sein, sich die gleiche Sache noch mal von einer anderen Person erzählen zu lassen, auch wenn man denkt, man habe doch schon alles erfahren.

Eine unscheinbare, ziemlich langweilig klingende, aber überraschend wirkungsvolle Methode, um Gedächtnisfehler zu vermeiden, ist die Checkliste. Mit ihr lassen sich Text-Bild-Scheren, Fehler in Überschriften oder Bildunterschriften in vielen Fällen vermeiden. Und wirklich nützlich wird die Checkliste, wenn man das Gefühl hat, dass man sie eigentlich nicht mehr braucht. Denn neben dem Gedächtnis ist eine weitere mindestens ebenso unangenehme Fehlerquelle: die Routine.

*Nachtrag, 23. Dezember: Zwei Leser haben uns darauf hingewiesen, dass neue Studien die in Daniel Kahnemans Buch “Schnelles Denken, langsames Denken” dargestellten und hier oben beschriebenen Forschungsergebnisse zum “Priming” so nicht bestätigen. Eine dieser Studien findet man hier. Ein vor knapp zwei Wochen erschienener Beitrag in der Fachzeitschrift “Nature” fasst den aktuellen Stand der Debatte zusammen. Herzlichen Dank für die Hinweise an Simon B. und Frank R.!

**Korrektur, 23. Dezember: Ein Leser hat uns darauf hingewiesen, dass die Darstellung des Flugzeugabsturzes in dem Buch “Crash-Kommunikation: Warum Piloten versagen und Manager Fehler machen”, die wir weiter oben zusammengefasst haben, nicht ganz richtig ist: Laut dem im Luftfahrtmagazin “Austrianwings” dargestellten abschließenden Untersuchungsbericht ereignete sich der Absturz nicht beim dritten, sondern beim zweiten Startversuch. Und eine Ungenauigkeit in unserer Darstellung: Die Piloten übersahen keine Warnleuchte, sie versäumten eine Kontrolle. Eine Alarmvorrichtung machte sie nicht darauf aufmerksam, weil sie defekt war. Wir haben das korrigiert. Herzlichen Dank an Harald S. für den Hinweis!

***

Teil 1 unserer “Kleinen Wissenschaft des Fehlers” gibt es hier, Teil 2 hier, Teil 3 hier, Teil 4 hier, Teil 5 hier und Teil 6 hier. Oder alle Teile auf einmal hier.