Die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” veröffentlichte vorgestern, am Tag der Abstimmung über die “Ehe für alle”, einen homophoben Hetztext, den man nicht lesen muss, da er sich mit einem Satz zusammenfassen lässt: Homosexuelle sind Kinderschänder. Auf den Gastbeitrag in der “FAZ”, unter Pseudonym erschienen, folgte große Empörung, die wiederum dazu führte, dass der zuständige Redakteur Reinhard Müller sich äußerte.

Da in dem Hetztext keine Evidenz, keine Wahrheit steckt (außer der einer offensichtlichen persönlichen Tragödie), steckt in ihm auch nichts Journalistisches. Er möchte nichts erklären, nichts diskutieren. Er möchte nur beleidigen, demütigen, hassen. Er möchte auch nichts provozieren, zumindest nichts, was nach allem Wissen rund ums Thema ernsthaft zu debattieren wäre. Da dieser Text kein Journalismus ist, kann man ihn auch nicht nach journalistischen Kriterien besprechen. Man muss ihn betrachten, als das, was er ist: Propaganda, Marketing.

Man muss heute nicht mehr argumentieren, warum die Erde keine Scheibe ist. Man muss danach fragen, warum jemand so tut, als wäre sie eine. Oder besser: Warum ein Medium jemanden vorschickt, so etwas zu tun. Und warum dieser jemand versteckt werden muss, beziehungsweise warum es so aussehen muss, als sei dies der Fall? Warum macht die “FAZ” das? Warum hat sie es nötig? Was ist die dahinterstehende (Marketing-)Strategie?

Das so ziemlich einzige Gute an der Sache ist, dass sich “FAZ”-Redakteur Reinhard Müller ziemlich freimütig in die Karten schauen lässt. Auf die Frage von “Meedia”, warum man den Text unter einem Pseudonym veröffentlicht habe — eine Praxis, die normalerweise angewendet wird, um mutige Stimmen, wie die von Dissidenten vor Repressalien zu schützen –, antwortet Müller:

“Der Autor verweist im Text darauf, ‘wie schwierig das sachliche Argumentieren dieser Angelegenheit in der Gay-Community ist — wer etwas anderes meint, wird gleich als ‘Verräter’ gebrandmarkt’. Diese Befürchtung scheint, wie einige Reaktionen zeigen, nicht unberechtigt gewesen zu sein.”

Es ist also der offensichtliche Versuch, einen homosexuellen Autor mit offensichtlich problematischen kinderbezogenen Phantasien, der sich dafür hasst und diesen Hass auf das Homosexuell-sein und die Homosexuellen übertragen möchte, als mutigen Aufklärer nicht in eigener, sondern allgemeiner Sache darzustellen. Und — noch schlimmer: die Opfer des Hasses zu Tätern zu machen. Wer sich gegen die Unterstellungen und Beleidigungen wehrt, ist der, der den Diskurs erschwert, und nicht jener, der ihn mit Verrücktheiten zubombt.

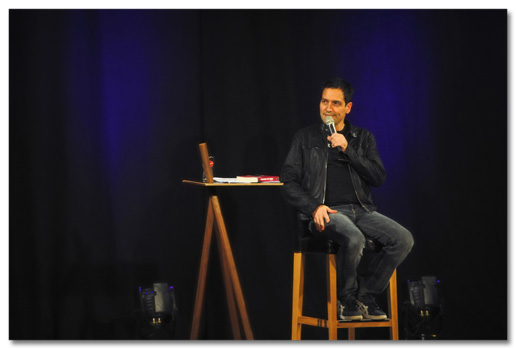

All das, was Theaterautor, Blogger und Marketingexperte Johannes Kram schon so gemacht hat, würde nicht in diese Box passen. Deswegen hier unvollständig und im Schnelldurchlauf: Nicht nur, aber auch wegen seiner Medien-Kampagne ist Guildo Horn zum “Eurovision Song Contest” gekommen. Den sogenannten “Waldschlösschen-Appell” gegen Homophobie in Medien hat er initiiert. Sein “Nollendorfblog” bekam eine Nominierung für den “Grimme Online Award”. Und mit “Seite Eins — Theaterstück für einen Mann und ein Smartphone” hat er Boulevard-Kritik auf die Bühne gebracht. Dafür ein herzliches Dankeschön vom BILDblog.

All das, was Theaterautor, Blogger und Marketingexperte Johannes Kram schon so gemacht hat, würde nicht in diese Box passen. Deswegen hier unvollständig und im Schnelldurchlauf: Nicht nur, aber auch wegen seiner Medien-Kampagne ist Guildo Horn zum “Eurovision Song Contest” gekommen. Den sogenannten “Waldschlösschen-Appell” gegen Homophobie in Medien hat er initiiert. Sein “Nollendorfblog” bekam eine Nominierung für den “Grimme Online Award”. Und mit “Seite Eins — Theaterstück für einen Mann und ein Smartphone” hat er Boulevard-Kritik auf die Bühne gebracht. Dafür ein herzliches Dankeschön vom BILDblog.Müllers vorsätzliche Diffamierung Homosexueller funktioniert dabei wie eine alte Antisemiten-Logik: So, wie die Juden Schuld am Antisemitismus sind, sind es die Homos bei der Homophobie. Beschuldigen doch einfach jemanden, der ihnen gar nichts getan hat.

Noch skandalöser als die Veröffentlichung des Gastbeitrags sind die Erklärungen, die der “FAZ”-Mann ohne den Protest seiner Chefs verlautbaren darf:

“Die ‘Fremde Feder’ ist, wie der Name schon sagt, ein Ort für pointierte, auch provozierende Debattenbeiträge von Fremdautoren. Insofern haben wir mit Reaktionen gerechnet. Uns hat dennoch die Intoleranz einiger Kommentare überrascht.”

Nicht nur im Marketing nennt man das Reframing: Das gezielte Umdeuten eines Kontextes durch eine Verschiebung der Betrachtung. In diesem Fall ermöglicht es dem intoleranten Homo-Hasser, sich als Opfer von Intoleranz zu sehen.

Die Strategie ist also ein Leserservice der besonderen Art: über den Umweg “Fremde Feder” der eigenen konservativen Kernklientel ein Mittel an die Hand geben, mit der diese ihren Hass verklären und bewahren kann. Die “FAZ” möchte offensichtlich nicht auf diese Zielgruppe verzichten, doch statt ihr die Welt zu erklären, die diese nicht mehr verstehen kann, also Journalismus zu machen, hisst sie die weiße Fahne. Eine größere Leserverachtung erscheint kaum möglich.