Oliver Santen war früher Pressesprecher bei der Allianz-Versicherung und der Axel-Springer-AG. Und man kann sagen, dass ihn

Bei Santen geben sich die Wirtschaftsführer gerade die Klinke in die Hand, und hinter der Tür erwartet sie eine in mildes Licht getauchte PR-Plattform, in der sich kein Widerspruch, keine Recherche, keine unangenehme Nachfrage zwischen ihre Botschaft und die “Bild”-Leser stellt. Allein in diesem Herbst spielte Santen u.a. Mikrofonhalter für:

- Linde-Vorstandschef Wolfgang Reitzle (“Millionen-Gehälter für Manager sind gerecht!”)

- RWE-Chef Jürgen Großmann (“Nur neue Kraftwerke machen den Strom billiger!”)

- EnBW-Chef Utz Claassen (“Ohne Kernenergie wird Strom deutlich teurer!”)

- E.on-Chef Wulf Bernotat (“Strom ist zu billig!”)

- Google-Chef Eric Schmidt (“Das Internet kann Kriege verhindern!”)

Das heutige Kuschelgespräch mit Lufthansa-Chef Mayrhuber passt ganz gut zur gleichzeitig von “Bild” gemeinsam mit Greenpeace, dem BUND, dem WWF und anderen veranstalteten Aktion “Rettet unsere Erde”, die dazu auffordert, am 8. Dezember für fünf Minuten “für unser Klima” das Licht auszuschalten. Wer es gelesen hat, wird im Sinne des Umweltschutzes den Satz “Öfter mal das Auto stehen lassen…” mühelos vervollständigen mit “…und lieber das Flugzeug benutzen”.

Auf die Stichworte des “Bild”-Redakteurs referiert Mayrhuber unter anderem, dass “unsere Erde es gar nicht merken würde”, wenn man morgen den Flugverkehr in Europa vollständig striche; dass die Lufthansa-Flotte pro Passagier nur 4,4 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauche, und dass ab 350 Kilometern Entfernung das Flugzeug umweltfreundlicher sei als Auto oder Bahn.

Und Oliver Santen hat entweder nichts auf seinem Zettel stehen, was dem entgegen steht. Oder sieht keine Veranlassung dazu, am grünen Lack, den seine Zeitung dem Lufthansa-Mann auftragen hilft, gleich wieder zu kratzen.

Das hat stattdessen “Spiegel Online” getan, mit Methoden, die man bösartig als “journalistisch” bezeichnen könnte. Offenbar spricht nicht ganz so viel für das Fliegen, wie der Lufthansa-Chef behauptet, wenn man berücksichtigt, dass Flugzeuge nicht nur CO2 ausstoßen, sondern auch Stickoxide und Wasserdampf, die das Klima wesentlich und negativ beeinflussen. Um die Klimabelastung realistisch zu bewerten, müsse der reine CO2-Ausstoß verdoppelt bis verfünffacht werden. Auch bei Distanzen von weit über 350 Kilometern habe damit nach verschiedenen Berechnungen das Flugzeug eine schlechtere Umwelt-Bilanz als das Auto oder die Bahn.

“Spiegel Online” hatte auch die originelle Idee, bei der Lufthansa einfach mal nachzufragen, wie ihr Chef auf die Schwelle von 350 Kilometern kommt. Die Antwort: Er hat sie von seinen Leuten schätzen lassen. Genaue Zahlen gebe es aber nicht.

Sehen Sie? Recherche bringt nichts. Das verwirrt die Leute nur. Wieviel klarer ist da ein Merksatz wie: “Wer die Umwelt liebt, der fliegt!” Der, wie gesagt, nicht vom Lufthansa-Chef stammt. Sondern vom “Bild”-Mann mit Pressesprecher-Erfahrung.

Und auch heute ist Dieter Bohlen wieder Gewinner des Tages in “Bild”.

Und auch heute ist Dieter Bohlen wieder Gewinner des Tages in “Bild”. In welcher Phase der Entwicklung ASDTV ist, sagt Ebert nicht ausdrücklich, aber Mutmaßungen sind möglich, wenn man sich die Filmchen ansieht, die die Firma seit kurzem für Bild.de produziert. Wie

In welcher Phase der Entwicklung ASDTV ist, sagt Ebert nicht ausdrücklich, aber Mutmaßungen sind möglich, wenn man sich die Filmchen ansieht, die die Firma seit kurzem für Bild.de produziert. Wie

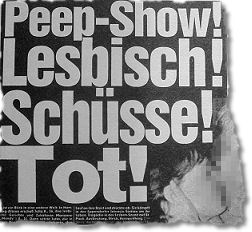

Während viele deutsche Tageszeitungen in den letzten Jahren auf Sans-Serif- bzw. neutrale Schriften umgestiegen sind, um “modern” auszusehen, greift “Bild” seit gestern tief in den historischen Setzkasten. Das Blatt bedient sich in den Überschriften einer klassizistischen

Während viele deutsche Tageszeitungen in den letzten Jahren auf Sans-Serif- bzw. neutrale Schriften umgestiegen sind, um “modern” auszusehen, greift “Bild” seit gestern tief in den historischen Setzkasten. Das Blatt bedient sich in den Überschriften einer klassizistischen  Vielleicht liegt es ja an der neuen Schrift, dass die obere Hälfte von Seite 1 gestern exklusiv für familiäre Themen reserviert war: “Sie sind beide noch verheiratet” steht elegant über der Schlagzeile zur neuen Liebe zwischen Maybrit Illner und Telekom-Chef René Obermann, während rechts daneben Boris Becker — seinen Nachwuchs umarmend — liebevoll verkündet: “Meine Kinder sind mein größter Sieg”. Die Sätze menscheln in einer Antiqua überzeugender als in einer Franklin Gothic oder Helvetica. Das Kleingedruckte, also die Lesetexte zu den beiden Beiträgen sind übrigens in einer

Vielleicht liegt es ja an der neuen Schrift, dass die obere Hälfte von Seite 1 gestern exklusiv für familiäre Themen reserviert war: “Sie sind beide noch verheiratet” steht elegant über der Schlagzeile zur neuen Liebe zwischen Maybrit Illner und Telekom-Chef René Obermann, während rechts daneben Boris Becker — seinen Nachwuchs umarmend — liebevoll verkündet: “Meine Kinder sind mein größter Sieg”. Die Sätze menscheln in einer Antiqua überzeugender als in einer Franklin Gothic oder Helvetica. Das Kleingedruckte, also die Lesetexte zu den beiden Beiträgen sind übrigens in einer